建設現場において最優先すべきものは安全管理です。

建設現場では高所作業や建設機械を用いた作業など危険な工程が多く、事故やトラブルが生じやすいためです。

特に施工管理士は安全管理の責任者として、事故防止対策を講じなくてはなりません。

今回の記事では、建設現場において事故が起きる要因や、事故を防ぐための方法について解説します。

- 建設現場における安全管理の重要性

- 建設現場で発生する事故の要因

- 具体的な安全管理の対策

当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。

以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。

「安全管理」は施工管理の重要な業務

工事現場の監督を務める施工管理士にとって、安全管理は非常に重要な業務です。

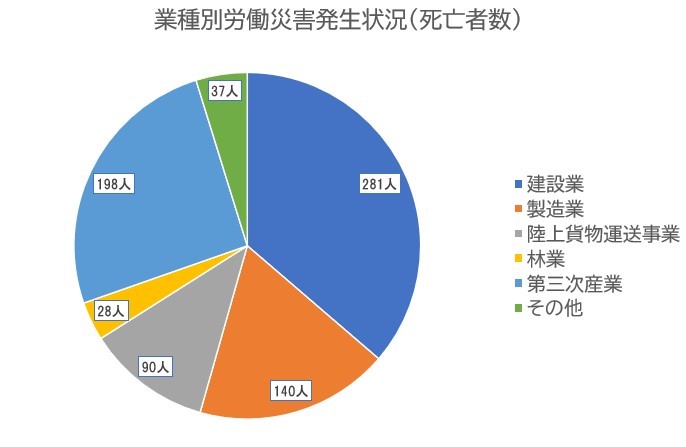

なぜなら、建設業界は特に事故の発生しやすい危険な業種であるからです。

厚生労働省が発表した「令和4年 労働災害発生状況」によると、建設業の死亡事故は全業種トップであり、全体の4割弱を占めています。

死亡事故のような重大事故が発生すると、大切な人命が失われるだけではなく、作業工程にも大きな狂いが生じ、経済的な損失も深刻なものになってしまいます。

無事故で工事を進めるための安全管理は、施工管理士にとって最重要な業務であるといっても過言ではありません。

安全管理の三原則

安全管理の三原則は、一般的に以下の3つを指します。

- 整理整頓:職場の整理整頓を徹底することで危険要因を減らす

- 点検整備:設備や機器の定期的な点検と整備を行う

- 標準作業:安全な作業手順を標準化し、それに従って作業を行う

引用:安全の3原則 – 安全衛生のルールを守って職場災害を防ごう!-公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会

1920年代頃にアメリカで提唱され、現在の日本でも広く採用されている考えです。

ただし、企業独自の安全三原則を課している場合は、そちらも併せて意識しましょう。

安全管理上の事故が起きる要因

事故が起きる要因としては、以下の5つがあります。

1.作業員の意識や健康上の問題

作業員の安全意識が低いまま現場に入ると、ヘルメット未着用や立入禁止エリアへの侵入などのルール違反が起こりやすく、ヒューマンエラーが即座に重大事故へ発展します。

さらに、睡眠不足や持病、熱中症といった体調不良は判断力を鈍らせ、足場からの転落や重機との接触を招く恐れが高まるので注意が必要です。

日々の朝礼で危険予知活動を行い、定期健康診断やメンタルヘルスケアを徹底することが、こうした事故の抑止に直結します。

加えて、体調不良を自己申告しやすい職場風土を築くことも、隠れたリスクの早期発見に役立つでしょう。

2.機器や道具の問題

老朽化したクレーンや整備不良の電動工具は、わずかな故障が致命的な事故へつながります。

たとえば、ワイヤーロープの微細な損傷やブレーキの摩耗を放置すると、高所から資材が落下し周囲の作業員を直撃しかねません。

日常点検で異常を見逃さず、メーカー推奨の交換周期を守り、検査記録を共有する仕組みを整えることで、機器由来のリスクは大幅に減らせます。

また、新技術を導入する際は操作訓練を徹底し、誤操作によるトラブルを防ぐことが欠かせません。

3.作業現場環境の問題

狭い通路に資材が山積みされた現場や照度不足の夜間工事では、視界が遮られ足元の危険を見落としやすくなります。

加えて、騒音が大きい環境では声による合図が届かず、重機と人との接触事故が発生しやすくなります。

整理整頓を徹底し、作業区域と歩行動線を明確に分けるほか、LED照明や可視化シートを活用して視認性を高めれば、環境起因の事故を抑えやすくなります。

さらに、騒音対策として光や無線によるサインシステムを導入し、コミュニケーションの質を確保することも重要です。

4.監理・教育の問題

いかに優れた安全計画を策定しても、現場監督が巡回せずトラブルを把握しなければ機能しません。

経験の浅い作業員が危険作業を担当する際は、手順書の配布だけでなく実物を用いたOJTが不可欠です。

さらに、事故やヒヤリハット事例を共有し再発防止策を討議する場を設ければ、学習サイクルが現場全体に根づきます。

監理と教育を連動させる仕組みづくりが、結果として事故ゼロの文化を育むポイントとなります。

5.気候や天候の問題

猛暑下での連続作業は熱中症を誘発し、作業員の集中力を奪います。

さらに突風や豪雨は足場の揺れや視界不良を招き、高所作業の危険性を一気に高めます。気

象庁のリアルタイムデータを基にした作業中止基準を設け、常時モニタリングするとともに、クールシェアテントや暖房設備を活用して体調を安定させることが欠かせません。

また、雨天用の滑り止めマットや防水照明を準備しておけば、急変する天候にも柔軟に対応できます。

気候リスクを工程計画に織り込むことで、無理な突貫工事を防ぎ、安全と工期のバランスを両立できるでしょう。

当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。

以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。

現場の安全管理に関する具体策12選

安全管理においては、現場ではどのような事故が起こるのかを予測し、事故を防止するための対策を講じる必要があります。

特に安全管理に有効な12の対策をご紹介します。

1.作業員の健康チェック

健康状態に問題のある作業員を無理に現場に出すと、ヒューマンエラーによる事故を招いてしまう恐れがあります。

風邪を引いていないか、睡眠は足りているかといった身体の健康だけではなく、メンタル面でも問題がないかを確認することが重要です。

具体策としては、体調やストレスに関するチェックシートを作成し、作業前に記入することをルーチンにするといった方法が考えられます。

また、作業中も現場を巡回し、作業員の体調に問題はないかを確認しましょう。

2.作業員同士のコミュニケーション強化

建設工事において、トラブルなく進めるためにもチームワークが重要です。

コミュニケーション不足は工程の遅れにつながるだけではなく、連携ミスや作業員同士のトラブルが起こりやすくなることから、事故を誘発する要因になります。

作業員同士の人間関係の調整やコミュニケーションの促進に努めることも施工管理士の重要な仕事です。

作業員にはこまめに声をかけ、体調不良や悩みを相談しやすい環境を整えましょう。

3.定期的な機材点検

工事に使用する機械や設備、器具は作業開始前後に点検し、誤作動や故障がないかを確認しましょう。

また、暴風雨や地震といった自然災害の後は機材の破損・故障が生じている恐れがありますので、作業再開前に異常がないかを確認することを忘れてはなりません。

点検が必要な設備と項目をリスト化すると、チェック漏れを防ぐことができます。

4.危険作業時の対策

特に事故が発生しやすい作業については、事故防止のマニュアルを作成し、それに沿って作業を進めることが重要です。

具体的な作業内容と事故防止策は以下の通りです。

| 作業内容 | 予想される事故 | 事故防止策 |

| 吊り荷作業 | ・吊り荷が落下して下にいる人に当たる ・吊り荷が風にあおられ、人や建物、機材などに当たる | ・吊り荷があるときは下の作業をしない ・悪天候時は吊り荷作業をしない ・通行人が通らないよう通行止めにする・玉掛け警報機を使用する |

| 上下作業 | ・2階から1階へ物を落とし、1階の作業員に当たる | ・上下作業を禁止する ・落下防止ネットを張る ・作業員同士で声を掛け合う |

| 高所作業 | ・作業時もしくは昇降時の墜落 | ・墜落制止器具やシステムの導入 ・防護柵、安全ブロック、安全ネット、手すりなどの設置・安全な昇降装置の設置 |

| 滑りやすい箇所での作業 | ・つまずき、滑り、転倒 | ・注意喚起の看板を設置 ・滑り止めテープを貼る ・整理整頓や清掃を心がけ、つまずきのリスクを減らす |

上記のような対策を着工前に行っておくのはもちろんのこと、事故やヒヤリハット発生時に随時更新していくことが重要です。

5.工法の確認

たとえ安全な工法をマニュアル化しても、守られていなければ意味がありません。

作業員が決められた工法を理解、順守しているかを定期的に確認しましょう。

新しい作業員が配属された時や、工程に遅れが生じている時は特に要注意です。

工法の周知を行う際は、工法を守らないことによって起こりうる事故や、留意すべき点を含めて説明することで、作業員の理解を促せます。

6.安全衛生管理計画書の作成

元方事業者は、請負契約において「安全衛生管理計画書」を作成しなければなりません。

安全衛生管理契約書には、安全衛生管理計画に基づいた具体的な方針や実施内容などが記載されます。

具体的には、以下のような項目が盛り込まれます。

- 安全衛生管理の方針

- 安全衛生管理の目標

- 特定された危険性または有害性

- 安全衛生管理契約

- 安全衛生管理に関する行事(交通安全運動や安全協議会など)

- 安全衛生管理体制

現場の作業員は全て安全管理計画書に則って施工を進めます。万が一、記載内容に漏れや抜けがあると、重大な事故につながりかねません。

安全衛生管理契約書は念入りに作成、確認を行い、現場への周知を徹底することが重要です。

それに加え、定期的に見直しを行い、改善点や変更点があればこまめに対応しましょう。

7.作業員への教育徹底

工事現場では不測の事態も多々起こりえます。そうした事態に作業員自身が適切にリスク予知・回避を行うための教育をすることも重要です。

具体例として、「安全教育」と「危険予知トレーニング」をご紹介します。

安全教育の実施

労働安全衛生法により、建設業者は従業員に対して適切な安全教育を行うことが義務づけられています。

特に重要なのが雇入れ時教育・送り出し教育・新規入場者教育です。

- 雇入れ時教育:労働者を雇い入れる際、従事する業務に対する安全教育を行う。

- 送り出し教育:作業現場に新しく入場する作業者に対し、下請け会社が現場に関する教育を行う。

- 新規入場者教育:建設現場に新しく入場する作業者に対し、元受け会社が現場に関する教育を行う。

上記から分かる通り、建設現場に新しく入る作業者には、下請け・元受け両方から現場に関する教育を行うという、いわば「二段構え」になっています。

現場環境や作業ルール、危険箇所は現場によって異なるため、現場の状況に応じたきめ細やかな安全教育が必要になります。

KY活動の実施

KY活動とは「危険予知活動」の略です。

工事現場において事故が発生する要因を把握し、防止するためにはどのような対策を行えば良いかを自主的に考え、実行できるようになるための取り組みを指します。

KY活動には「KYK(危険予知活動)」と「KYT(危険予知トレーニング)」があります。

- KYK:作業を開始する前に本日行う作業について話し合い、予想される危険とその対策を共有する活動

- KYT:危険予知に関する講習や訓練

KY活動を繰り返し行うことで、事故への感受性や知識を高め、意識的に危険行動を回避できるようになると期待されています。

8.ヒヤリハットの事例の共有

ヒヤリハットとは、事故には至らないものの、事故や災害につながる恐れのある事例を指します。

実際に事故が起きないため軽視されてしまう傾向にありますが、ヒヤリハットを無視していると、大きな事故につながってしまう危険性があります。

労働災害の分野で聞かれる「ハインリッヒの法則」では、1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故、さらにその背景には事故に至らなかった異常な状態(ヒヤリハット)が300件隠れているとされています。

大事故を防止するためには、ヒヤリハットを起こさないよう十分に注意することが重要です。

ヒヤリハットに当たる事例を体験したり、目撃したりした場合は、全ての作業員に周知して、再発防止に努めましょう。

厚生労働省の「ヒヤリハット事例」を参考にしたり、現場の「ヒヤリハットマップ」を作成したりすることも有効な対策です。

9.5Sの徹底

5Sは、現場での職場環境改善を目的とした取り組みで、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」という5つの活動から成り立っています。

- 整理:不要なものを仕分け、処分する

- 整頓:資材や工具などを適切な場所に配置する

- 清掃:現場や作業機械の清掃や点検を行い、快適に作業できる状態にする

- 清潔:整頓や清掃を定期的に行い、清潔な状態を保つ

- しつけ:整理、整頓、清掃、清潔を習慣づける

5Sを徹底することで、事故の防止はもちろんのこと、作業の効率化や生産性の向上にもつながります。

作業者のモラルが向上し、安全や清潔への高い意識が育つ点も大きなメリットです。

10.安全大会の実施

安全大会とは、建築現場における安全管理の知識や意識を高めることを目的として開催される集会です。

安全大会では、以下のような催しが行われます。

- 労働安全衛生に関する講義やセミナー、ビデオの上映

- 労働安全衛生に関する表彰

- 労働安全衛生のスローガンの紹介

安全大会の開催時期は企業によって異なりますが、7月の全国安全週間に合わせて、5~8月に行われることが多いようです。

11.季節・天気に合わせた安全対策

建設工事は屋外で行うものも多く、季節や天候によって大きな影響を受けます。

作業員の健康や安全を脅かすこともあるため、状況に合わせて適切な安全対策をしなければなりません。

| 予想される事故 | 事故予防策 | |

| 雨天 | ・転倒・視界不良による落下事故 | ・滑り止めの靴を履く ・防滑材を利用する |

| 暴風 | ・風にあおられての転落・資材・建材の飛散 | ・足場の壁つなぎを補強する ・養生シートの縛り直しや撤去 ・資材・建材をネットで覆ったり、ロープで結んだりする |

| 猛暑 | ・熱中症 | ・水分や塩分を補給できる環境を整える ・空調服を着用する・冷却タオルや冷却スプレーの利用 ・涼しい休憩場所を準備する ・温度計や湿度計を設置し、湿温度の変化に気を配る |

| 厳寒期 | ・風邪や感染症 ・体のこわばりによる事故 ・凍結による滑り、転倒事故 | ・防寒着や手袋の着用 ・カイロの利用 ・ラジオ体操の実施 ・滑り止めの靴を履く |

上記のような対策をするほか、悪天候時には施工工程の見直しや工事を中断する判断をすることも重要です。

12.協議組織の設置

どれだけ対策を行っても、事故を完全に予防することは困難です。

事故が発生した時に備え、対策本部を設置して原因分析や各所周知のフローを決めておくことで、事故の再発を防止しやすくなるでしょう。

まずは協議組織が担う安全管理の課題(高所作業、重機操作、災害防止策など)を洗い出し、運用対象となる現場の規模・工程・参加業者範囲を決める必要があります。

その後、参加メンバーの選定を行い、組織体制と役割分担の設定を細かく行いましょう。

1つずつ手順を踏んでいけば難しくないので、着実に流れを進めていくのがおすすめです。

現場の安全管理を行うためのチェックリスト一覧

現場の安全管理を行うためのチェックリストとして、以下を確認しましょう。

人に関するチェック

| チェック項目 | チェック内容 | チェック欄 |

| 作業員の健康状態 | 当日の体調不良者はいないか | ☐ |

| 作業前ミーティング | KY(危険予知)活動が実施されたか | ☐ |

| 保護具の着用 | ヘルメット、安全帯、安全靴等が正しく着用されているか | ☐ |

| 無資格作業の有無 | 資格が必要な作業を無資格者が行っていないか | ☐ |

| 外国人作業員への配慮 | 言語や文化の壁に対する説明・教育がなされているか | ☐ |

物(機材・工具)に関するチェック

| チェック項目 | チェック内容 | チェック欄 |

| 機械・設備の点検 | クレーン・高所作業車等の始業前点検は完了しているか | ☐ |

| 電動工具の安全性 | コードの断線、スイッチの不具合はないか | ☐ |

| 足場・仮設設備 | 足場の固定や手すり、昇降設備の安全性が確保されているか | ☐ |

| 消火器の設置 | 消火器の設置場所と使用期限が明確であるか | ☐ |

環境に関するチェック

| チェック項目 | チェック内容 | チェック欄 |

| 天候・気温への対応 | 強風・豪雨・熱中症などのリスクに備えているか | ☐ |

| 照明・視界 | 夜間や屋内の照明は十分か | ☐ |

| 騒音・粉塵対策 | 周囲住民・作業員に配慮した対応がなされているか | ☐ |

| 整理整頓(5S) | 通路や作業スペースが乱雑でないか | ☐ |

管理体制・ルールに関するチェック

| チェック項目 | チェック内容 | チェック欄 |

| 作業手順の周知 | 各作業員に対して施工手順書が共有されているか | ☐ |

| 緊急時の対応体制 | 緊急連絡先や避難経路が共有・表示されているか | ☐ |

| ヒヤリハット報告 | 小さな事故やヒヤリハット事例が共有されているか | ☐ |

| 日報・安全記録の作成 | 点検・記録が正しく残されているか | ☐ |

まとめ

施工管理の業務の一つである「安全管理」について、要因や具体的な対策法をご紹介しました。

工事現場により起こりうる事故の種類は異なります。

マニュアルだけを鵜呑みにするのではなく、その現場ごとの状況を把握し、どのような事故が起きるか、またどのように対策をすべきかをきめ細やかにピックアップすることが重要です。

安全管理は滞りなく施工を進めるために、またケガやトラブルから作業員を守るために必要不可欠な業務です。

施工管理の仕事に携わる方は、安全管理の重要性を心に刻み、現場の環境や作業工程の整備や作業員への周知、教育を徹底しましょう。

当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。

以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。